Les techniques de raffinage actuelles, bien qu'en constante évolution, engendrent des déchets pétroliers, sous la forme de boue de type mayonnaise, plus ou moins liquides selon la teneur en eau, appelés " slops ". Ces déchets sont incinérés, stockés ou valorisés. En France, il existe 12 raffineries ayant traité, en 2006, 86 millions de tonnes de pétrole brut avec un taux de disponibilité avoisinant les 90 %. Les principaux raffineurs sont Total, Shell, Esso et INEOS.

A) Les conséquences environnementales du raffinage |

Le raffinage présente certains risques quant à l'environnement pouvant être répartis en deux catégories :

| |

| Risques accidentels |

Principales nuisances environnementales |

- Incendie, feux d'hydrocarbures, explosions de gaz, compte tenu des matières combustibles mises en œuvre

- Emissions accidentelles de substances toxiques (H2S*, HF* en cas d'alkylation)

- Pollution aqueuse (eaux d'incendie)

|

- Pollution de l'air : rejets de SO2* (avec une procédure de surveillance et d'alerte en cas de pic SO2, NOx*), COV*, poussières, métaux ;

- Risques sanitaires liés aux émissions de substances toxiques, de composés organiques volatils (benzène notamment….)

- Pollutions des eaux et des sols

- Sites et sols pollués

|

|

| | Cependant, pour prévenir de tels risques, il existe des mesures de prévention et protection prises à la fois par le gouvernement, des institutions ou des organismes chargés de cette tâche et les raffineries. Il existe un grand nombre de mesures mises en place pour réduire le risque à la source compte tenu de la multiplicité des situations rencontrées depuis le suivi des procédés de raffinage jusqu'au contrôle des différents stockages (parc de stockages de brut, de produits raffinés, de gaz inflammables liquéfiés….).

Les moyens de détection et de lutte contre l'incendie restent un enjeu capital en raffinerie et passent par la mise en place d'équipes professionnelles de sapeurs pompiers sur place, complétées la plupart du temps, sur les grandes plateformes industrielles de convention, par une assistance mutuelle avec les autres industriels riverains de la chimie ou de la pétrochimie.

Les raffineries sont classées SEVESO " seuil haut " (niveau d'alerte le plus élevé) pour la plupart de leurs activités. Des études de dangers pour les installations nouvelles ou modifiées, ainsi que des révisions ou compléments des études de dangers exigées par la réglementation, sont réalisées et permettent d'établir la cartographie des zones d'effet et donc des aléas autour de ces installations. Cette cartographie, superposée à celle des enjeux liée à la vulnérabilité du voisinage, est un élément déterminant pour la réalisation des PPRT (Plans de Prévention des Risques Technologiques) autour des raffineries et de leurs installations satellites.

|  |

| La prévention de la pollution des eaux et, en cas de nécessité, la récupération des eaux polluées et des eaux d'incendie, dans le but d'être purifiées et réutilisées, le suivi des déchets spéciaux produits sont des préoccupations constantes de même que le suivi des sites et sols pollués internes :

Compte tenu des attentes de plus en plus fortes du voisinage immédiat, une vigilance particulière est apportée au suivi des épisodes de pollution atmosphérique et des odeurs (SO2 en particulier…) et pour lesquels il existe depuis plusieurs années des procédures d'information et d'alerte de la population, procédures qui sont actualisées régulièrement en fonction de l'évolution des exigences réglementaires et du retour d'expérience.

Les questions d'exposition chronique de la population aux rejets atmosphériques des gaz nocifs et les risques sanitaires engendrés, sont de plus en plus au cœur des débats, tout comme les conséquences des émissions à longue distance, sur l'environnement et la santé humaine. Les Plans particuliers de Protection de l'Atmosphère (PPA) et les actions associées, engagées sous l'égide de l'inspection par les industriels sont une réponse à ces problèmes (action de réduction de la bulle SO2-NOx à l'horizon 2008 -2010, action sur les rejets de COV, notamment le benzène…).

|

|  | Ci-dessus se trouve la carte des emplacements des établissements classés " Seveso ", tous seuils d'alerte confondus. On peut remarquer qu'ils sont surtout présents en Haute-Normandie, en région PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur), en Rhône-Alpes et dans le Nord-Pas-de-Calais.

|

| Références réglementaires françaises concernant les raffineries :

Arrêté du 4 septembre 1967 modifié fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus,

Arrêtés ministériels des 9 novembre 1972 et 19 novembre 1975 relatifs aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides,

Arrêté du 4 septembre 1986 relatif à la réduction des émissions atmosphériques d'hydrocarbures provenant des activités de stockage,

Circulaire et instruction technique du 9 novembre 1989 relatives aux dépôts anciens de liquides inflammables

Arrêté du 9 novembre 1989 relatif aux conditions d'éloignement auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation des nouveaux réservoirs de gaz inflammables liquéfiés, arrêté du 10 mai 1993 relatif au stockage de gaz inflammables liquéfiés sous pression

Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux sous stations service,

Arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement,

Arrêté du 18/04/08 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Arrêté du 18 avril 2008 (Arrêté du 18/04/08) relatif aux conditions d'agrément des organismes chargés des contrôles des cuves enterrées de liquides inflammables et de leurs équipements annexes,

Arrêté ministériel 30 juillet 2003 et circulaire modifiée du 30 juillet 2003 relatif aux installations de combustion existantes de plus de 20 MW

Arrêté du 13/12/04 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 2921

Arrêté du 13/12/04 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2921 Installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air

Décret du 25 février 2005 relatif à l'affectation de quotas d'émission des gaz à effet de serre

Arrêté du 25 février 2005 relatif à l'affectation de quotas d'émission des gaz à effet de serre

|

|  B) Les conséquences environnementales du rejet des slops |

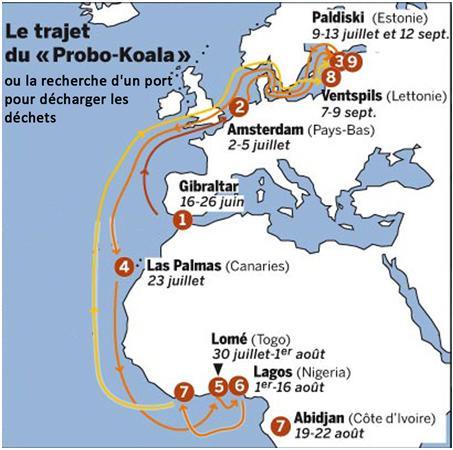

Les slops étant un déchet comme un autre du raffinage, la conséquence de leur rejet sera illustrée en un exemple précis comme l'affaire du Probo Koala.

L'affaire du Probo Koala est une catastrophe environnementale survenue en Côte d'Ivoire en août 2006. Le 20 août 2006, quelques 581 tonnes de slops - mélange de résidus pétroliers et de soude caustique issu d'un raffinage sauvage en pleine mer - transportées par le Probo Koala, un tanker (navire équipé de citernes pour le transport de produits pétroliers) affrété par la société Trafigura, sont déversées dans quatorze communes et dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Plus de 500 m³ de résidus d'hydrocarbures et divers composants chimiques sont déchargés sur une barge amarrée à couple du Probo Koala. Une odeur fétide et inhabituelle se répand, probablement due à la présence de sulfure d'hydrogène (H2S).Selon la liste officielle donnée par le Trésor public ivoirien, la pollution engendrée par le déversement des déchets toxiques aurait provoqué la mort de seize personnes et l'intoxication de 95 247 autres. Plus de deux ans après la catastrophe, les sites pollués ne sont toujours pas tous nettoyés.

|

|  | Sur la carte ci-dessus, on peut voir le trajet du Probo Koala, chargé de se débarrasser de 554 m3 déchets pétroliers. Après avoir essayé en vain de s'en débarrasser, illégalement, dans différents ports de différents pays (Las Palmas (4), Lomé (5), et Lagos (6)), le Probo Koala décharge ses 581 tonnes de slops à forte teneur en soude à proximité des côtes ivoiriennes et d'Abidjan, ville très peuplée.

|

|  | | Photo du Probo Koala prise par Greenpeace après la catastrophe d'Abidjan |

|  C) Conclusion |

Le raffinage comporte de nombreux risques environnementaux mais aussi humains. Le rejet des slops et autres déchets des raffineries, dans des endroits inappropriés, peut causer la mort ou l'intoxication de nombreuses personnes. C'est pourquoi des mesures ainsi que des techniques de conservation ou de valorisation de ces déchets sont mises en place.

|

|

|